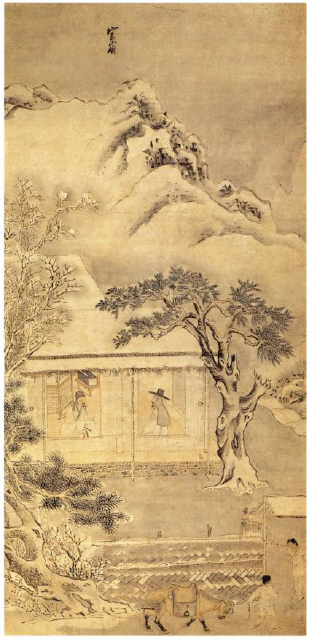

사대부 화가 조영석의 설중방우도(雪中訪友圖). 눈 내린 겨울날 한 선비가 벗을 방문해 담소하고 있다. 방한모인 남바위에 갓을 쓴 방문자는 조선 회화에서 비로소 사실적으로 그려진 조선 선비의 모습이다. 조영석은 낙론의 지도자였던 김창흡의 문하였으니, 그림에 등장하는 선비들은 호락논쟁의 주인공들인 셈이다. 서재의 고고한 분위기와는 달리 그림 아래에는 마냥 즐거운 동자들이 정겹게 그려져 있다.

[이경구의 조선, 철학의 왕국 -호락논쟁 이야기] (1) 연재를 시작하며

이 연재는 조선 후기에 학계를 달구었던 호락논쟁(湖洛論爭)에 대한 것이다. 호락논쟁? 한국사에 관심 많은 독자에게도 이 용어는 조금 생소할 듯하다. 호락논쟁은 18세기 초반에 시작해서 19세기까지 진행되었던 철학 논쟁이었다. 당시 주류로 부상하고 있던 노론 학자들이 주인공이었는데, 대체로 충청도와 서울을 기점으로 의견이 갈렸다. 충청도의 다른 이름이 호서(湖西), 서울의 다른 이름이 낙양(洛陽)이었으므로 두 진영은 각각 ‘호론’과 ‘낙론’으로 불리게 되었고, 따라서 이름도 호락논쟁이 되었다.

호락논쟁은 16세기 중반에 이황, 이이 등이 전개하였던 ‘사단칠정(四端七情) 논쟁’, 17세기 후반 왕실의 복제(服制) 논쟁이었던 ‘예송’(禮訟)과 함께 조선의 3대 논쟁으로 꼽히기도 한다. 큰 비중에도 불구하고 인지도가 낮은 것은 사용된 개념과 논리가 난해하고, 시기도 길었으며, 철학 말고도 다른 변수들이 얽혀 복잡했기 때문이리라. 두툼한 분량의 한국사 개설서에서나 접할 수 있는 이 따분하고 현학적인 논쟁이 지금 우리에게 무슨 의미가 있을까.

철학 왕국의 성과와 한계

조선시대에 ‘철학’이란 용어는 거의 사용되지 않았다. ‘호락논쟁’을 지칭하는 말 역시 ‘호락이학’(湖洛二學), ‘호락설변’(湖洛說辨) 아니면 그냥 ‘호락’으로 쓰였다. 지금은 낯선 사건을 조금 친숙하게 하기 위해 ‘철학’이나 ‘논쟁’과 같은 익숙한 용어를 사용한다. 그 덕분에 의도하지 않았던 부산물도 생겼다. 처음 떠오르는 인상은 현대의 철학, 즉 서양어 ‘필로소피’(philosophy)의 번역어인 철학에서 연상되는 어떤 것일 터이다. 논쟁의 상당 부분이 그 연상과 겹치는 것은 사실이지만 겹치지 않는 영역도 꽤 있다. 바로 이런 것들이다.

유교 또는 유학과, 지금 학문들의 차이 가운데 하나는 통합성에 있었다. 분절적인 현대 학문에 비해 유교는 삶과 학문, 이론과 실천이 분리되지 않았다. 유교의 철학 역시 교육, 사회, 정치 등과 긴밀하였다. 조선을 ‘철학의 왕국’이라 명명할 수는 있겠지만, 이때의 철학은 사상, 이데올로기, 사회이론, 종교 등을 망라하는 유교의 한 영역에 불과했다.

그 때문에 논쟁은 철학자들이 주도하는 현대의 철학논쟁과는 사뭇 달랐다. 지식인들의 논쟁은 때로 그들의 붓을 떠나 사회 속에서 더 힘있게 움직였기 때문이다. 예컨대 국왕조차도, ‘철학자 왕’이자 ‘도덕의 체현자’임을 표방하면서, 논쟁에 끼어들어 판정을 내리곤 했다. 호락논쟁의 전개 중에 빚어진 많은 장면들은 국왕부터 사대부까지, 사상을 중심으로 움직였던 조선의 모습이 잘 드러난다.

그런데 그 견고한 유교의 시스템에도 생성, 성장, 소멸의 역사가 있었다. 15세기는 그 시스템의 건설기였고, 16세기에 심화된 내용이 채워졌으며, 17세기 중후반에 가장 견고하게 굳어졌고, 18세기는 시스템을 허무는 원심력이 나타나기 시작했다. 바로 그 18세기에 호락논쟁이 일어났다. 시스템의 균열을 봉합하자는 목소리와, 변화하는 현실을 인정하고 적응하자는 목소리가 논쟁에 반영되지 않을 수 없었다. 이 때문에 호락논쟁은 조선을 움직인 사상의 견고함과 균열 또한 잘 보여준다.

사단칠정·예송 논쟁과 함께

조선의 3대 논쟁 중 하나

충청도의 ‘호론’ 서울의 ‘낙론’

대학시절 ‘사투’ 생각나게 해

철학은 보편의 문제 재확인 소통을 위한 타산지석 움베르토 에코의 유명한 소설 <장미의 이름>에는 흥미로운 장면이 있다. ‘예수가 자신의 옷을 소유했는가 아닌가’를 두고, 프란치스코회와 도미니크회를 대표하는 수도사들이 한판 논쟁을 벌이는 대목이다. 논쟁이 가열되자 소유의 진위 여부는 온데간데없어지고, 상대 수도회를 개창한 성인(聖人)에 대한 욕설과 인신공격이 난무하게 되었다. 도덕 높은 서양 고승(高僧)들이 벌이는 왁자지껄한 소극(笑劇)을 낄낄거리며 읽다가 나는 이내 씁쓰레해졌다. 학부 때의 기억이 문득 떠올라서였다. 1980년대 한국의 대학가. 체제 변혁과 혁명을 논하는 대자보가 쉼없이 붙고, 학생들은 밤낮을 가리지 않고 한반도 정세, 혁명과 인생을 논했다. 누구라도 그 시절에 있었더라면 짧은 시간에 인생을 끝장보려는 듯 논쟁에 열중했을 것이다. 나 역시 그중 하나였다. 조숙했던 우리들은 이내 밑천이 드러났고, 어느새 대자보나 팸플릿의 뼈대만을 들먹거리며 상대방에 대한 적의를 불태우곤 했다. 본말이 전도되고 열정이 오도되었던 그 귀결의 쓴맛은 길게 남아 있었던 듯했다. <장미의 이름>을 보면서 느꼈던 씁쓰레함 또한 그 여운이었으리라. 대학원에 진학하고 접하게 되었던 호락논쟁의 전개 또한 그와 비슷했다. 논쟁 처음의 진지함과 열의는 어느새 사라지고, 박제화된 단순한 논리가 횡행하기 시작했다. 그뿐인가. 학파가 출현하고, 그 학파가 정파(政派)와 직간접으로 연결되자, 논쟁은 철학 밖으로 번져나갔다. 상대방을 이단으로 몰기 시작했고 인신공격마저 나오기 시작했다. 동양의 고매한 유학자들 역시 논쟁의 악순환을 벗어날 수 없었다. 초심은 사라지고, 승리를 위한 욕망과 지식을 조종하려는 권력의지가 논쟁판을 장악해버린다. 이 어찌할 수 없는 굴레를 어떻게 벗어날 수 있을까. 나는 ‘어디에서 와서 어디로 가는지를 알게 하는 일’이 개중 효과적이라고 생각해왔다. 마술사의 트릭을 알지 못할 경우에 우리는 그 마술에 그저 사로잡힐 뿐이지만, 트릭을 알고 나면 우리는 마술을 지배할 수 있다. 마찬가지로 참여자가 논쟁의 결과에만 사로잡히면 그저 앵무새가 될 뿐이지만, 과정의 시말을 알고 한계를 가늠할 수 있다면 승부의 고리에서 한발 물러설 수 있다. 호락논쟁은 과연 부정적 양상들로만 점철되었던가. 논쟁이 격렬해지는 와중에 반성을 촉구하였던 일군의 학자들은 소통의 또다른 면모를 보여줄 것이다. 지금 모두에게 의미 있는 주제들 위 두 가지 사항을 제법 요령있게 설파하는 일만도 나에게는 벅찬 일이다. 그러나 내친김에 한 가지 더 욕심을 부려본다면 그것은 호락논쟁에서 빈번하게 다루어졌던 주제들의 현재성을 살리는 일이다. 호락논쟁의 3대 논쟁거리는 ‘인물성동이’(人物性同異), ‘미발심체’(未發心體), ‘성범심’(聖凡心)이었다. 풀이하면 ‘사람의 본성과 동물 따위의 본성의 차이’, ‘마음의 본질이 무엇인가’, 그리고 ‘성인(聖人)과 범인(凡人)의 차이가 무엇인가’ 정도일 것이다.

지금으로선 매우 낯설게만 느껴지는 주제이지만, 이 주제들이 당시 사회의 방향과 결합했을 때 가지는 휘발성은 매우 강했다. 예컨대 사람과 동물의 본성에 대한 질문은 평범한 듯 보인다. 하지만 당시에는 오랑캐로 인식되었던 청나라에 대한 태도가, 이 논쟁의 결론에 따라 갈려나갔다. 그런 휘발성은 지금도 마찬가지이다. 우리 사회의 일각에는 내부와 외부의 타자(他者)를 이질시하고 적대시하는 흐름이 여전히 존재하기 때문이다.

논쟁의 한 주제만 들추어도 철학은 또다시 보편의 문제임을 새삼 느끼게 된다. 한국의 철학사는 그 점에서 민족사의 한 부분이면서, 누구나 참여하고 고민하는 보편적인 질문들을 제공하고 있다. 우리의 철학사 역시 인간이 공통으로 세워온 지혜의 탑을 받치는 또 하나의 소중한 기둥인 것이다.

이경구 한림대학교 한림과학원 인문한국(HK) 교수

지금으로선 매우 낯설게만 느껴지는 주제이지만, 이 주제들이 당시 사회의 방향과 결합했을 때 가지는 휘발성은 매우 강했다. 예컨대 사람과 동물의 본성에 대한 질문은 평범한 듯 보인다. 하지만 당시에는 오랑캐로 인식되었던 청나라에 대한 태도가, 이 논쟁의 결론에 따라 갈려나갔다. 그런 휘발성은 지금도 마찬가지이다. 우리 사회의 일각에는 내부와 외부의 타자(他者)를 이질시하고 적대시하는 흐름이 여전히 존재하기 때문이다.

논쟁의 한 주제만 들추어도 철학은 또다시 보편의 문제임을 새삼 느끼게 된다. 한국의 철학사는 그 점에서 민족사의 한 부분이면서, 누구나 참여하고 고민하는 보편적인 질문들을 제공하고 있다. 우리의 철학사 역시 인간이 공통으로 세워온 지혜의 탑을 받치는 또 하나의 소중한 기둥인 것이다.

이경구 한림대학교 한림과학원 인문한국(HK) 교수

조선의 3대 논쟁 중 하나

충청도의 ‘호론’ 서울의 ‘낙론’

대학시절 ‘사투’ 생각나게 해

철학은 보편의 문제 재확인 소통을 위한 타산지석 움베르토 에코의 유명한 소설 <장미의 이름>에는 흥미로운 장면이 있다. ‘예수가 자신의 옷을 소유했는가 아닌가’를 두고, 프란치스코회와 도미니크회를 대표하는 수도사들이 한판 논쟁을 벌이는 대목이다. 논쟁이 가열되자 소유의 진위 여부는 온데간데없어지고, 상대 수도회를 개창한 성인(聖人)에 대한 욕설과 인신공격이 난무하게 되었다. 도덕 높은 서양 고승(高僧)들이 벌이는 왁자지껄한 소극(笑劇)을 낄낄거리며 읽다가 나는 이내 씁쓰레해졌다. 학부 때의 기억이 문득 떠올라서였다. 1980년대 한국의 대학가. 체제 변혁과 혁명을 논하는 대자보가 쉼없이 붙고, 학생들은 밤낮을 가리지 않고 한반도 정세, 혁명과 인생을 논했다. 누구라도 그 시절에 있었더라면 짧은 시간에 인생을 끝장보려는 듯 논쟁에 열중했을 것이다. 나 역시 그중 하나였다. 조숙했던 우리들은 이내 밑천이 드러났고, 어느새 대자보나 팸플릿의 뼈대만을 들먹거리며 상대방에 대한 적의를 불태우곤 했다. 본말이 전도되고 열정이 오도되었던 그 귀결의 쓴맛은 길게 남아 있었던 듯했다. <장미의 이름>을 보면서 느꼈던 씁쓰레함 또한 그 여운이었으리라. 대학원에 진학하고 접하게 되었던 호락논쟁의 전개 또한 그와 비슷했다. 논쟁 처음의 진지함과 열의는 어느새 사라지고, 박제화된 단순한 논리가 횡행하기 시작했다. 그뿐인가. 학파가 출현하고, 그 학파가 정파(政派)와 직간접으로 연결되자, 논쟁은 철학 밖으로 번져나갔다. 상대방을 이단으로 몰기 시작했고 인신공격마저 나오기 시작했다. 동양의 고매한 유학자들 역시 논쟁의 악순환을 벗어날 수 없었다. 초심은 사라지고, 승리를 위한 욕망과 지식을 조종하려는 권력의지가 논쟁판을 장악해버린다. 이 어찌할 수 없는 굴레를 어떻게 벗어날 수 있을까. 나는 ‘어디에서 와서 어디로 가는지를 알게 하는 일’이 개중 효과적이라고 생각해왔다. 마술사의 트릭을 알지 못할 경우에 우리는 그 마술에 그저 사로잡힐 뿐이지만, 트릭을 알고 나면 우리는 마술을 지배할 수 있다. 마찬가지로 참여자가 논쟁의 결과에만 사로잡히면 그저 앵무새가 될 뿐이지만, 과정의 시말을 알고 한계를 가늠할 수 있다면 승부의 고리에서 한발 물러설 수 있다. 호락논쟁은 과연 부정적 양상들로만 점철되었던가. 논쟁이 격렬해지는 와중에 반성을 촉구하였던 일군의 학자들은 소통의 또다른 면모를 보여줄 것이다. 지금 모두에게 의미 있는 주제들 위 두 가지 사항을 제법 요령있게 설파하는 일만도 나에게는 벅찬 일이다. 그러나 내친김에 한 가지 더 욕심을 부려본다면 그것은 호락논쟁에서 빈번하게 다루어졌던 주제들의 현재성을 살리는 일이다. 호락논쟁의 3대 논쟁거리는 ‘인물성동이’(人物性同異), ‘미발심체’(未發心體), ‘성범심’(聖凡心)이었다. 풀이하면 ‘사람의 본성과 동물 따위의 본성의 차이’, ‘마음의 본질이 무엇인가’, 그리고 ‘성인(聖人)과 범인(凡人)의 차이가 무엇인가’ 정도일 것이다.

이경구 한림대학교 한림과학원 인문한국(HK) 교수

이경구는

서울대학교 국사학과를 나와 같은 학교에서 조선 후기의 사대부 가문 연구로 박사 학위를 받았다. 조선 후기 정치와 사상, 지식인 등에 관해 연구했으며, 지금은 한림과학원에서 동아시아 근대를 만든 개념들의 역사를 다양한 전공자들과 함께 공부하고 있다. <조선후기 안동 김문 연구> <17세기 조선 지식인 지도> <조선후기 사상사의 미래를 위하여> <17세기, 대동의 길>(공저) 등을 썼다.