정남구

논설위원

새누리당은 그 전신인 한나라당 때부터 나라 살림의 건전성을 매우 강조해왔다. 좀 더 정확히 말하면, 다른 정당을 공격할 때만 그랬다.

“김대중 정부 때 외환위기를 극복한다는 명분으로 쉽게 빚을 얻게 하는 정책을 펼쳤고, 노무현 정부도 선심 정책을 계속해 국가 빚이 산더미처럼 늘어나는 상황이다.” 이명박 정부 마지막 해인 2012년 7월5일 당시 이한구 새누리당 원내대표가 당 최고위원회에서 한 말이다. 그는 ‘노무현 정부 들어 부채공화국이 완성됐다’고 목소리를 높였다.

김대중 정부 시절 국가부채가 많이 늘어난 건 사실이다. 부실 금융기관을 살리려고 공적자금을 투입하느라 국가부채가 급증했다. 하지만 한나라당은 외환위기를 초래한 당사자로서 입을 닫고 지내다가, 노무현 정부 들어서 이를 집중 공격하기 시작했다. 국가부채는 노무현 정부 5년간 165.3조원 늘면서, 마지막 해 298.9조원에 이르렀다.

선심 정책 탓이었던가? 전혀 아니다. 김대중 정부 시절 투입한 공적자금 가운데 52.7조원이 국채로 전환되면서 뒤늦게 국가부채로 잡혔다. 또 외환시장 안정에 쓸 외국환평형기금채권 발행을 69조원 늘린 것도 있었다. 이는 외화자산을 되팔아 채권을 회수하면 사라지는 채무였다. 정부의 씀씀이를 보여주는 관리재정수지로 보면, 노무현 정부 5년간 적자 누적액은 10조9천억원에 그쳤다.

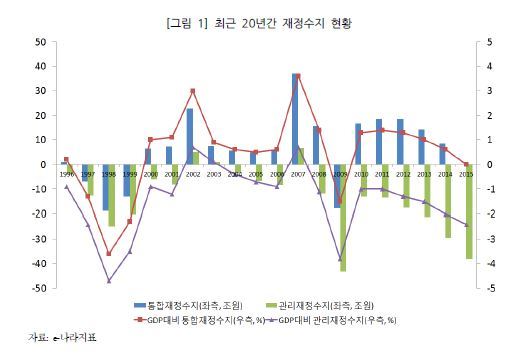

부채공화국이란 호칭은 이명박 정부와 박근혜 정부에 돌리는 게 맞다. 관리재정수지 적자는 이명박 정부에서 98.9조원, 박근혜 정부에선 올해 말까지 4년간 124.7조원이나 된다. 국가부채는 이명박 정부 143.9조원, 현 정부 들어 4년간 194.7조원 늘어났다.

이명박 정부는 법인세를 중심으로 세금을 깎아주면서 4대강 사업에 돈을 쏟아부었다. 박근혜 정부는 세금이 안 걷히자 연례행사 하듯 추가경정예산을 편성하면서 적자를 키웠다. 노무현 정부 때 추경 편성을 까다롭게 제한하는 국가재정법 개정을 주도했던 바로 그 당은 여당이 되자 표변해, ‘빨리 통과시켜주지 않으면 골든타임을 놓친다’고 야당을 윽박질렀다.

박근혜 정부와 새누리당이 이번에는 ‘재정건전화법’을 제정하겠다고 한다. 관리재정수지 적자를 국내총생산(GDP)의 3% 이내로 제한하고, 국가부채 비율은 국내총생산의 45% 이내로 관리하며, 재정이 소요되는 법안을 제출할 경우 재원조달 방안을 첨부하도록 의무화(페이고 제도)하자는 내용이다.

관리재정수지 적자가 국내총생산의 3%를 넘긴 것은 외환위기 때인 1998~1999년, 세계금융위기 때인 2009년 정도이니 ‘3%룰’은 이해할 수 있다. 그러나 국가부채 비율 45% 제한과 페이고 원칙의 도입은 순수해 보이지 않는다. 우리나라는 조세부담률이 낮고, 국가부채 비율도 낮다. 경제와 사회 여건 변화에 맞춰 ‘저부담-저복지’ 구조를 크게 손봐야 할 시기인데, 조세·재정정책에 족쇄를 채우려는 이유가 무엇일까? 정권이 설령 바뀌더라도, 복지 확충은 일찌감치 그 싹을 잘라버리자는 속셈으로밖에 보이지 않는다.

국가부채 비율은 이명박 정부에서 3.5%포인트, 박근혜 정부에선 7.1%포인트 상승해 올해 말 39.3%가 된다. 지금의 재정 운용에 큰 변화를 주지 않으면 머지않아 45%에 다가선다. 정부와 새누리당은 그 많은 재정적자를 내고도 세수 확충은 여전히 나 몰라라 하고 있다. 재정건전화법은 흥청망청 가산을 탕진한 부모가 자식들한테 근엄한 얼굴로 검약을 설교하는 모습을 떠올리게 한다.

jeje@hani.co.kr