‘불평등이 성장 촉진’ 주장 퇴조

OECD “성장 저해 가장 큰 변수”

IMF “부유층 부 집중 경제성장 막아”

한국 불평등, 일본·프랑스보다 심해

“부 자체의 정당성에 의구심 늘어나”

소득 불평등과 성장 간의 상관관계에 대한 관심이 새삼 뜨겁다. 미국 프리스턴대 앵거스 디턴 교수가 노벨경제학상을 받은 게 최근 발화점이 됐다. 좀더 정확히는 그의 저서 <위대한 탈출>의 국내 번역본이 저자의 의도를 왜곡했다는 의혹 제기가 나온 데 이어 번역 누락과 왜곡 편집이 사실로 드러나면서 불평등 담론이 재조명 받고 있다는 뜻이다.

그러나 이와는 별도로 불평등과 성장 간의 상관관계에 대한 반성적 고찰은 2008년 글로벌 금융위기 이후 경제학계의 지적 담론은 물론 각국 정부의 구체적인 정책에 이르기까지 폭넓게 영향을 미치고 있다.

■ 불평등 순기능 담론에 대한 성찰 글로벌 금융위기 이전까지만 해도 불평등은 성장의 촉매제라는 인식이 강했다. 불평등이 경쟁을 유발하고, 경쟁 심화가 성장을 자극한다는 논리이다. 지난 6월 국제통화기금(IMF)이 발표한 보고서 ‘소득불평등의 원인과 결과’ 서문에는 불평등의 순기능에 대해 다음과 같이 말한다.

“불평등은 더 나은 삶을 위해 사람들이 경쟁하고 투자하는 유인책이 되며, 기술 혁신과 기업가 정신을 자극해 경제적 성장에 긍정적인 영향을 미친다.” 불평등은 사람들이 더 나은 교육과 더 좋은 직장에 가려는 노력의 자극제이며, 기업가에게는 더 많은 투자와 새로운 사업 개척에 나서는 동기가 된다는 설명이다.

이런 인식은 큰 틀에선 흔들리지 않고 있다. 앵거스 디턴 교수도 <한겨레>와 한 전자우편 인터뷰에서 “불평등은 성장의 부산물일 수도 있고 성장을 위한 유인책이 될 수도 있다. 모든 분별 있는 사람들이 그렇듯이 나는 친성장론자”라고 말한다. 진보성향의 폴 크루그먼 프리스턴대 교수도 지난 6월 자신의 블로그에 “정치·사회적 이유로 불평등 해소 주장은 매우 중요한 의미가 있다. 그러나 불평등이 성장을 가로막고 있다는 주장에 대해선 의구심이 있다”고 밝히기도 했다.

반전은 여기서부터다. 불평등의 순기능을 말하기엔 그 수준이 너무 높아진 탓이다. 디턴 교수가 “(심각한) 불평등은 성장을 질식시킬 수 있다”고 말한 것도 이런 맥락에서다. 2001년 노벨경제학상을 받은 조셉 스티글리츠 콜럼비아대 교수는 2012년에 펴낸 <불평등의 대가>에서 “불평등이 기득권(지대·rent)에서 비롯된다면 그 순기능은 사라진다. 기득권 보호에 열중하면서 자원 배분의 왜곡, 부패, 정실주의가 등장한다”고 경고했다. 불평등의 역기능에 대한 주목은 2008년 금융위기의 원인으로 불평등이 지목되면서 더욱 확대됐다. 불평등이 금융시장의 불안정성과 변동성을 키운다는 분석들까지 주요 연구기관들에서 쏟아졌다.

■ 불평등 순기능 담론에 대한 성찰 글로벌 금융위기 이전까지만 해도 불평등은 성장의 촉매제라는 인식이 강했다. 불평등이 경쟁을 유발하고, 경쟁 심화가 성장을 자극한다는 논리이다. 지난 6월 국제통화기금(IMF)이 발표한 보고서 ‘소득불평등의 원인과 결과’ 서문에는 불평등의 순기능에 대해 다음과 같이 말한다.

“불평등은 더 나은 삶을 위해 사람들이 경쟁하고 투자하는 유인책이 되며, 기술 혁신과 기업가 정신을 자극해 경제적 성장에 긍정적인 영향을 미친다.” 불평등은 사람들이 더 나은 교육과 더 좋은 직장에 가려는 노력의 자극제이며, 기업가에게는 더 많은 투자와 새로운 사업 개척에 나서는 동기가 된다는 설명이다.

이런 인식은 큰 틀에선 흔들리지 않고 있다. 앵거스 디턴 교수도 <한겨레>와 한 전자우편 인터뷰에서 “불평등은 성장의 부산물일 수도 있고 성장을 위한 유인책이 될 수도 있다. 모든 분별 있는 사람들이 그렇듯이 나는 친성장론자”라고 말한다. 진보성향의 폴 크루그먼 프리스턴대 교수도 지난 6월 자신의 블로그에 “정치·사회적 이유로 불평등 해소 주장은 매우 중요한 의미가 있다. 그러나 불평등이 성장을 가로막고 있다는 주장에 대해선 의구심이 있다”고 밝히기도 했다.

반전은 여기서부터다. 불평등의 순기능을 말하기엔 그 수준이 너무 높아진 탓이다. 디턴 교수가 “(심각한) 불평등은 성장을 질식시킬 수 있다”고 말한 것도 이런 맥락에서다. 2001년 노벨경제학상을 받은 조셉 스티글리츠 콜럼비아대 교수는 2012년에 펴낸 <불평등의 대가>에서 “불평등이 기득권(지대·rent)에서 비롯된다면 그 순기능은 사라진다. 기득권 보호에 열중하면서 자원 배분의 왜곡, 부패, 정실주의가 등장한다”고 경고했다. 불평등의 역기능에 대한 주목은 2008년 금융위기의 원인으로 불평등이 지목되면서 더욱 확대됐다. 불평등이 금융시장의 불안정성과 변동성을 키운다는 분석들까지 주요 연구기관들에서 쏟아졌다.

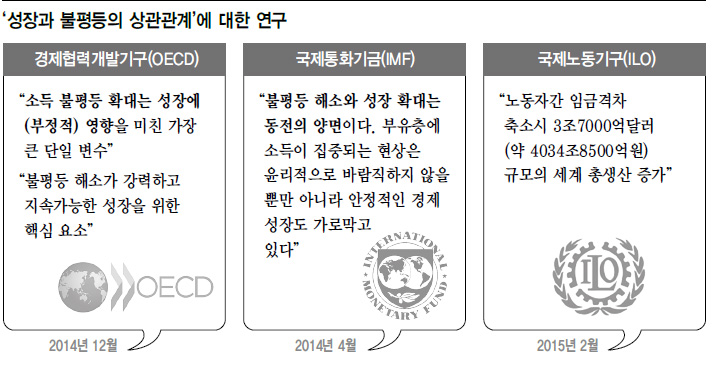

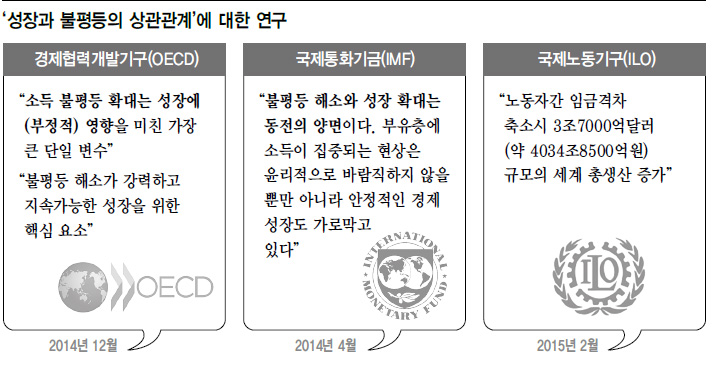

■ OECD·IMF “불평등이 성장을 막는다” 불평등과 성장의 상관관계를 다룬 연구는 최근 수년째 구체적인 숫자를 제시하는 데까지 발전했다. 지난해 12월 발표된 경제협력기구(OECD)의 ‘소득 불평등이 경제 성장에 미치는 영향’ 보고서가 대표적이다. 이 연구는 오이시디 34개 회원국에서 1985~2005년 사이에 확대된 소득불평등 현상이 1990~2010년 누적 성장률에 어떤 영향을 줬는지를 다룬다. 그 결과, 멕시코와 뉴질랜드는 소득 불평등 확대로 해당 기간 동안 누적 성장률이 10%포인트 이상 떨어졌고, 영국과 이탈리아, 미국은 6~9%포인트가량 하락한 것으로 나타났다. 앙헬 구리아 오이시디 사무총장은 이 보고서를 근거로 “소득 불평등 확대는 성장에 (부정적) 영향을 미친 가장 큰 단일 변수이다. 불평등 해소가 지속 가능한 성장을 위한 핵심 요소라는 사실이 확인됐다”라고 말했다.

국제통화기금(IMF)도 주목할만한 연구를 잇달아 내놓고 있다. 지난 2014년 4월 보고서(‘재분배와 불평등, 성장’)에선 “불평등 해소와 성장 확대는 동전의 양면이다. 부유층에 소득이 집중되는 현상은 윤리적으로 바람직하지 않을 뿐만 아니라 안정적인 경제 성장도 가로막는다”라고 주장했다. 특히 이 보고서를 쓴 조너선 오스트리 부국장은 “재분배 정책이 성장 잠재력을 훼손한다는 주장을 뒷받침할 어떤 증거도 찾을 수 없었다”라고 강조했다.

지난 6월 이 기구가 발표한 보고서(‘소득불평등의 원인과 결과’)도 불평등 연구를 한층 발전시켰다는 평가를 받는다. 보고서는 “소득 상위 20%의 점유율이 높아지면 낙수효과가 줄어들면서 (성장의 핵심 지표인) 국내총생산(GDP)은 중기적으로 하락했다. 소득 하위 20%의 소득 점유율이 높아지면 국내총생산은 더 커졌다”고 밝혔다. 이런 연구들은 불평등 해소가 성장의 과실을 먹지 못하는 이들을 보듬어 안는 사회 안정 차원을 넘어, 지속 가능한 성장을 위해 필수적이라는 주장을 구체적인 숫자로 드러낸다는 공통점이 있다.

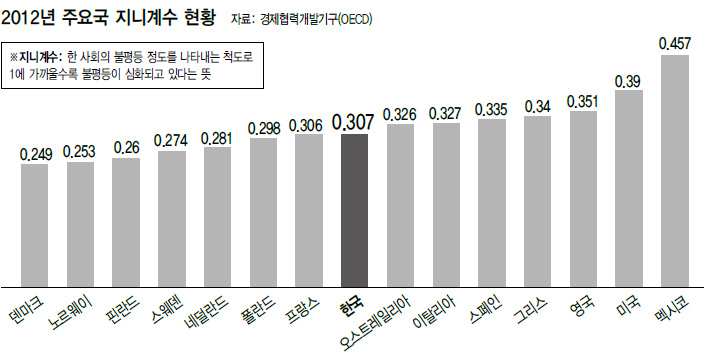

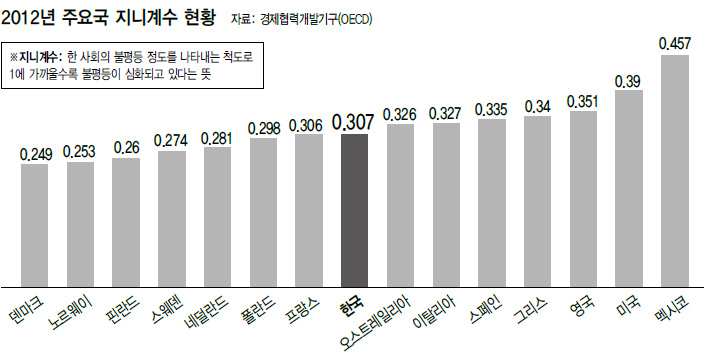

■ 우리나라 불평등 현실은? 우리나라는 미국이나 영국 등에 견줘서 시장소득(세전 소득) 기준으로는 소득불평등 수준이 낮은 편이다. 특이한 점은 정부의 재분배 정책 뒤에 불평등 수준이 상대적으로 높다는 점이다. 지난달 세계경제포럼(WEF)이 발표한 ‘포용적 성장과 발전 2015’ 보고서에선, 우리나라는 시장소득 기준으로 선진국 30개국 가운데 소득 불평등 수준이 가장 낮았으나, 정부의 재분배 정책 뒤 따진 불평등 순위에선 16위였다. 이는 우리나라 정부의 재분배 정책이 다른 나라에 견줘 그 정도나 영향이 매우 미미하다는 것을 뜻한다.

소득 불평등의 현실적 수준은 이보다 더 높다는 연구도 있다. 김낙년 교수(동국대)가 소득세 자료(2012년)로 소득불평등을 따져보니, 상위 10%의 소득 비중이 전체 소득의 45.51%로 분석됐다. 이는 일본(40.5%)이나 프랑스(32.69%)보다 높고, 같은 방식의 조사에서 가장 높은 소득집중도를 보인 미국(48.16%)에 근접한다. 최근 ‘소득(근로·사업소득) 불평등보다 부(자산)의 불평등이 더 크다’는 연구 결과를 내놓은 김 교수는 “불평등이 확대될 경우 부 자체의 정당성을 둘러싼 의구심이 늘어난다”고 짚었다.

세종/김경락 기자 sp96@hani.co.kr

■ OECD·IMF “불평등이 성장을 막는다” 불평등과 성장의 상관관계를 다룬 연구는 최근 수년째 구체적인 숫자를 제시하는 데까지 발전했다. 지난해 12월 발표된 경제협력기구(OECD)의 ‘소득 불평등이 경제 성장에 미치는 영향’ 보고서가 대표적이다. 이 연구는 오이시디 34개 회원국에서 1985~2005년 사이에 확대된 소득불평등 현상이 1990~2010년 누적 성장률에 어떤 영향을 줬는지를 다룬다. 그 결과, 멕시코와 뉴질랜드는 소득 불평등 확대로 해당 기간 동안 누적 성장률이 10%포인트 이상 떨어졌고, 영국과 이탈리아, 미국은 6~9%포인트가량 하락한 것으로 나타났다. 앙헬 구리아 오이시디 사무총장은 이 보고서를 근거로 “소득 불평등 확대는 성장에 (부정적) 영향을 미친 가장 큰 단일 변수이다. 불평등 해소가 지속 가능한 성장을 위한 핵심 요소라는 사실이 확인됐다”라고 말했다.

국제통화기금(IMF)도 주목할만한 연구를 잇달아 내놓고 있다. 지난 2014년 4월 보고서(‘재분배와 불평등, 성장’)에선 “불평등 해소와 성장 확대는 동전의 양면이다. 부유층에 소득이 집중되는 현상은 윤리적으로 바람직하지 않을 뿐만 아니라 안정적인 경제 성장도 가로막는다”라고 주장했다. 특히 이 보고서를 쓴 조너선 오스트리 부국장은 “재분배 정책이 성장 잠재력을 훼손한다는 주장을 뒷받침할 어떤 증거도 찾을 수 없었다”라고 강조했다.

지난 6월 이 기구가 발표한 보고서(‘소득불평등의 원인과 결과’)도 불평등 연구를 한층 발전시켰다는 평가를 받는다. 보고서는 “소득 상위 20%의 점유율이 높아지면 낙수효과가 줄어들면서 (성장의 핵심 지표인) 국내총생산(GDP)은 중기적으로 하락했다. 소득 하위 20%의 소득 점유율이 높아지면 국내총생산은 더 커졌다”고 밝혔다. 이런 연구들은 불평등 해소가 성장의 과실을 먹지 못하는 이들을 보듬어 안는 사회 안정 차원을 넘어, 지속 가능한 성장을 위해 필수적이라는 주장을 구체적인 숫자로 드러낸다는 공통점이 있다.

■ 우리나라 불평등 현실은? 우리나라는 미국이나 영국 등에 견줘서 시장소득(세전 소득) 기준으로는 소득불평등 수준이 낮은 편이다. 특이한 점은 정부의 재분배 정책 뒤에 불평등 수준이 상대적으로 높다는 점이다. 지난달 세계경제포럼(WEF)이 발표한 ‘포용적 성장과 발전 2015’ 보고서에선, 우리나라는 시장소득 기준으로 선진국 30개국 가운데 소득 불평등 수준이 가장 낮았으나, 정부의 재분배 정책 뒤 따진 불평등 순위에선 16위였다. 이는 우리나라 정부의 재분배 정책이 다른 나라에 견줘 그 정도나 영향이 매우 미미하다는 것을 뜻한다.

소득 불평등의 현실적 수준은 이보다 더 높다는 연구도 있다. 김낙년 교수(동국대)가 소득세 자료(2012년)로 소득불평등을 따져보니, 상위 10%의 소득 비중이 전체 소득의 45.51%로 분석됐다. 이는 일본(40.5%)이나 프랑스(32.69%)보다 높고, 같은 방식의 조사에서 가장 높은 소득집중도를 보인 미국(48.16%)에 근접한다. 최근 ‘소득(근로·사업소득) 불평등보다 부(자산)의 불평등이 더 크다’는 연구 결과를 내놓은 김 교수는 “불평등이 확대될 경우 부 자체의 정당성을 둘러싼 의구심이 늘어난다”고 짚었다.

세종/김경락 기자 sp96@hani.co.kr