곽병찬의 향원익청

옥봉은 조선 왕실의 자손인 자운 이봉의 서녀로 태어났다. 첩의 자식이었지만, 어려서부터 자존심이 강했다. 길쌈, 바느질에는 관심 없이, 글공부와 시 짓기에 열중했다. 10대의 옥봉은 이미 인근에 잘 알려진 여류시인이었다.

‘강물에 노니는 갈매기의 꿈은 드넓고(江涵鷗夢闊), 하늘 멀리 나는 기러기의 수심은 아득하구나(天入雁愁長)’ 그의 시혼은 갈매기 꿈처럼 드넓었으나, 가부장 사회에서 그가 가야 할 길은 기러기의 북행처럼 멀고 고단했다.

이수광의 <지봉유설>에는 이런 이야기가 전한다. 승지 조희일은 명나라에 사신으로 갔다가 원로대신으로부터 시집 한 권을 받는다. 놀랍게도 이옥봉 시집이었다. 옥봉은 부친 조원의 첩. 대신이 들려준 자초지종은 이러했다.

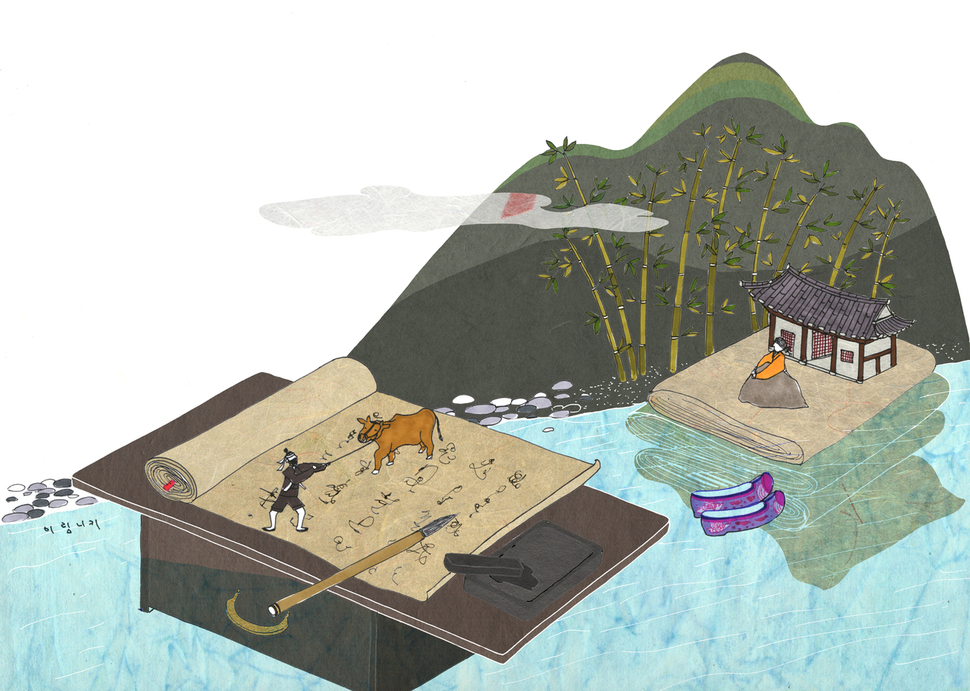

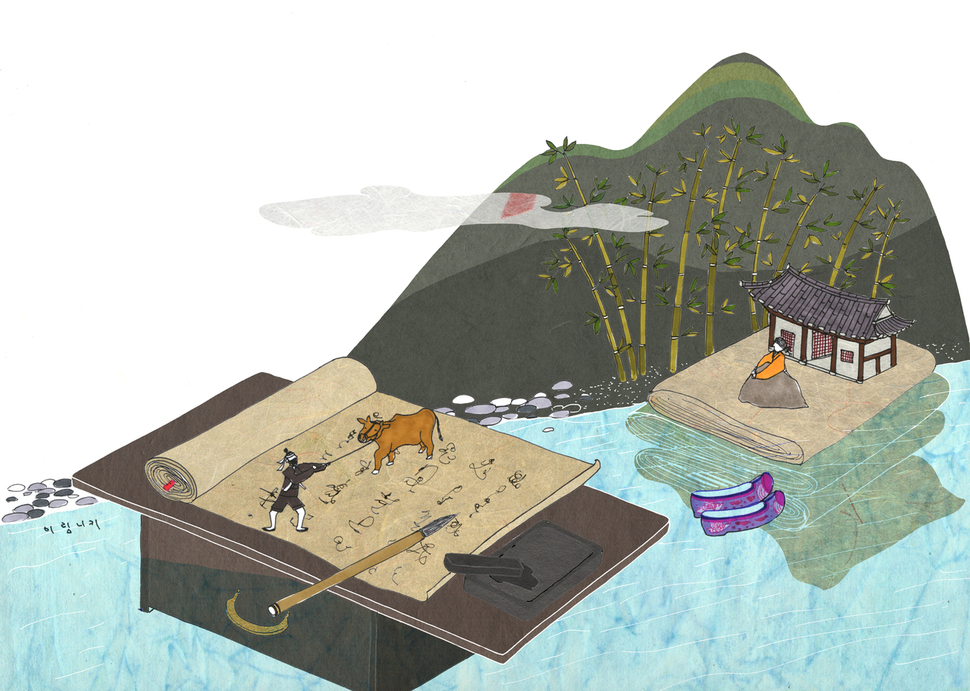

40여년 전 바닷가에 괴이한 주검이 떠돌아, 사람을 시켜 건져 올리도록 했다. 주검은 종이로 수백 겹 말려 있었고, 안쪽 종이엔 시가 빼곡히 적혀 있었다. 시가 빼어나 책으로 엮었다. 말미엔 ‘해동 조선국 승지 조원의 첩 이옥봉’이라고 적혀 있었다는 것이다.

물론 신화다. 그러나 ‘햇빛에 바래면 역사요, 달빛에 바래면 신화가 된다’(소설가 이병주)고 했던가. 못난 정인에게 버림받아 불행하게 죽어간 여인 이옥봉의 ‘시혼’을, 당대의 여인들은 달빛에 물들이고 또 다듬어 그런 신화를 빚어낸 것이었다.

조원의 셋째 아들인 조희일은 명나라 사신으로 간 일이 없었다. 다만 1606년 허균과 함께 종사관으로 명나라 사신 주지번 일행을 맞이했다. 종사관은 중국 사신이 조선 땅에 발 디딜 때부터 이들을 수행하며 접대하는 직책. 단순히 향응만 베푸는 것이 아니라 문장으로 나라의 자존심을 세우는 역할도 했다. 1652년 중국에서 간행된 <열조시집>에 이달(36수), 옥봉(11수), 허균(10수), 허봉(4수) 등 조선 시인들의 시가 실린 것은 그 결과물일 것이다. 이달은 허균의 스승이고 허봉은 허균의 형이다. 옥봉은 허균이 제 누이 허난설헌과 함께 당시 최고의 여류시인으로 꼽았던 인물이다.

달빛에 바랜 옥봉의 신화는 더 있다. 남도소리 하면 ‘육자배기’요 서도소리 하면 ‘수심가’라 했다. 80여 소절로 이루어진 수심가를 여는 사설은 이렇다. “약사몽혼(若使夢魂)으로 행유적(行有跡)이면, 문전석로(門前石路)가 반성사(半成沙)로다, 생각을 허니 님의 화용이 그리워 나 어이할까.” ‘꿈속 내 혼이 자취를 남겼다면, 님의 집 앞 돌길은 이미 모래가 되었을 것이오’라는 뜻이다. 옥봉의 ‘자술’(自述, 내 마음을 술회함) 또는 ‘몽혼’(夢魂)의 전구와 결구다. 기구와 승구는 이렇다. “묻노니, 임께서는 요즘 어찌 지내시나요, 사창엔 달빛이 가득한데 이내 가슴엔 한만 가득합니다.” 현실에선 갈 수 없는 그곳을 꿈속에서 얼마나 오갔으면 길에 깔린 돌이 모래가 되었을까. ‘수심가’엔 옥봉의 시 또 한 편이 스며 있다. “님 떠날 내일 밤이야 짧고 짧아도, 님과 함께하는 오늘 밤은 길고 길었으면. 닭의 홰치는 소리 새벽을 재촉하니, 천 가닥 눈물 두 눈에서 흐르네.”(‘별한’, 別恨) 옥봉은 조선 왕실의 자손인 자운 이봉의 서녀로, 이봉이 옥천 군수를 지낼 때 태어났다. 비록 첩의 자식이었지만, 어려서부터 그는 자존심이 강했다. 길쌈, 바느질 등 가사에는 관심 없이, 글공부와 시 짓기에 열중했다. 10대의 옥봉은 이미 인근에 잘 알려진 여류시인이었다.

서녀인 그는 서얼금고법에 따라 양반가에 정실로 시집갈 수 없었다. ‘가봤자 첩인데…’, 그는 제 마음에 드는 사람을 짝으로 삼으리라 각오했다. 마침 그의 눈에 한 남자가 들어왔다. 운강 조원. 이조판서를 지낸 신암 이준민의 사위였다. 부친은 그 뜻을 알고, 조원을 찾아가 사정을 했다. 조원은 거절했다. 이봉은 포기하지 않았다. 이번엔 그의 장인에게 사정했다. 빼어난 시문과 아름다운 자태에 감복한 이준민은 사위를 설득했다. 조원이 진사시험에 장원한 1564년 옥봉은 그의 첩이 되었다.

짝을 맺는 건 힘들었지만, 버림당하는 건 한순간이었다. 1589년부터 1592년 사이의 일이었다. 조씨 집안의 먼 친척으로 선산을 지키던 이가 소도둑으로 몰려 잡혀갔다. 옥봉은 그 아내의 간청에 못 이겨 글 한 편을 써 줬다. 이 호소문을 본 형조의 당상관들은 문장에 감탄하며 피의자를 풀어주도록 했다. 이 소식을 들은 조원은 불같이 화를 냈다. “어찌하여 소백정의 아내에게 그런 글을 써 주어, 남들의 귀와 눈을 번거롭게 하는가? 이것은 크게 몹쓸 짓이니 집에서 나가라.”

당쟁의 와중에 빌미가 잡혀 출셋길이 막힐까 걱정했던 것이다. 당시 조정은 김효원과 심의겸을 우두머리로 한 동서 붕당으로 갈라져 있었다. 그는 이조좌랑 시절 서인의 총대를 메고 심충겸(심의겸의 동생)을 동인 김효원 후임으로 이조정랑에 추천했다가 동인의 지탄을 받아 괴산군수로 좌천된 바 있었다.

그렇다고 사대부가 향리의 토색질에 희생당한 산지기의 억울함을 모른 척하는 건 도리가 아니었다. 더군다나 문장가를 자처하는 자임에랴…. 옥봉의 호소문은 과연 명문이었다. “세숫대야로 거울을 삼고/ 물을 기름 삼아 머리를 빗질한 뒤 쓰옵니다/ 신첩이 직녀가 아닐진대/ 어찌 낭군이 견우(소를 훔친 사람이라는 은유)가 되리이까.”

일각에선 옥봉이 첩이 되는 조건으로 절필을 약속했으며, 이 약속을 어긴 것이 소박의 이유였다고 주장한다. 하지만 조원은 함께 살면서 옥봉의 문장에 크게 기댔다. 어느 날 한 선비가 책력 한 부를 부탁하는 서신을 보내왔다. 조원은 고민하다가 옥봉에게 답장을 부탁했다. “어찌 남산의 스님에게 빗을 빌려 달라 하지 않으십니까.”

조원이 삼척부사 시절 쓴 옥봉의 ‘추사’(秋思)는 외직으로 전전하던 남편 구명용이었다. “서리 내려 나무에 진주가 달렸으니, 성안엔 벌써 가을이 가득하겠네, 마음은 임금 곁에 있지만, 몸은 바닷가 끝에서 일에 매였네….” 조원의 부탁으로 함경병마절도사 신립에게 보낸 것도 있다. “…북소리 울리자 쇠피리 함께 울고, 달이 창해에 잠기니 어룡도 춤을 추네.”(증병사)

1589년 조원은 성주부사에서 한양으로 올라오던 중 상주 관아에서 하루 묵었다. 친구인 윤국형 상주목사가 술자리를 베풀자, 조원은 옥봉에게 시 한 수 지어 답례해 줄 것을 요청했다. 옥봉은 즉석에서 시를 읊고, 조원이 받아 적었다. 윤국형은 그때 그 모습을 이렇게 그렸다. “목소리가 맑고 처절해서 이 세상 사람 같지 않았다.”(<문소만록>)

그로부터 얼마 지나지 않아 애오라지 제 출세만 생각하던 조원은 옥봉을 버렸다. “문명은 있었지만, 국량과 식견이 좁아 사류의 신망을 얻지 못했다.” 조원에 대한 일부의 평가였다. 그는 권력 주변을 서성이다가 임진왜란 중인 1595년 죽었다.

조원은 옥봉의 흔적을 남기지 않았다. 다만 고손자 조정만이 1704년 부친의 명을 받아 고조부터 조부까지 3대의 문집 <가림세고>를 엮으면서 부록에 ‘옥봉집’을 실었다. 중국의 <열조시집>에도 올라 있으니 그제야 옥봉 시를 가문의 자랑으로 삼으려 했던가 보다. 말미엔 이런 반성적 평가가 붙어 있다. “그 삶은 불행했으나, 그 죽음은 불후하였다.”

옥봉은 소박당한 뒤에도 애걸복걸하지 않았다. 조원에게 보낸 두 편의 시 가운데 하나인 ‘만여증랑’은 이런 투다. “…기다리다 여윈 얼굴, 님에게 보이기 민망해, 매화 핀 창가에 앉아 반달눈썹 그리네.” 정한은 쌓여 병이 되었지만, 그저 속으로 삭였다. “이불 속에서 흘린 눈물, 얼음장 밑 흐르는 물 같아, 밤낮 이불을 적신들, 그 누가 알겠습니까.”(‘규정’, 閨情) 속좁은 남자가 어찌 ‘얼음장 밑을 흐르는 물’ 소리를 들을 수 있을까.

옥봉의 시가 정한에만 매여 있는 건 아니었다. 허균은 시평집 <학산초담>에서 옥봉의 시를 두고 “맑고 굳세어 지분(화장)의 태가 전혀 없다”고 극찬했다. 특히 그는 ‘비’와 ‘영월도중’을 높이 평가했다. “흩어지는 구름 사이로, 햇살 쏟아지니, 은빛 대나무 하늘 가득, 강을 가로질러 흐르네.”(‘비’)

이수광의 <지봉유설>에는 이런 이야기가 전한다. 승지 조희일은 명나라에 사신으로 갔다가 원로대신으로부터 시집 한 권을 받는다. 놀랍게도 이옥봉 시집이었다. 옥봉은 부친 조원의 첩. 대신이 들려준 자초지종은 이러했다.

40여년 전 바닷가에 괴이한 주검이 떠돌아, 사람을 시켜 건져 올리도록 했다. 주검은 종이로 수백 겹 말려 있었고, 안쪽 종이엔 시가 빼곡히 적혀 있었다. 시가 빼어나 책으로 엮었다. 말미엔 ‘해동 조선국 승지 조원의 첩 이옥봉’이라고 적혀 있었다는 것이다.

물론 신화다. 그러나 ‘햇빛에 바래면 역사요, 달빛에 바래면 신화가 된다’(소설가 이병주)고 했던가. 못난 정인에게 버림받아 불행하게 죽어간 여인 이옥봉의 ‘시혼’을, 당대의 여인들은 달빛에 물들이고 또 다듬어 그런 신화를 빚어낸 것이었다.

조원의 셋째 아들인 조희일은 명나라 사신으로 간 일이 없었다. 다만 1606년 허균과 함께 종사관으로 명나라 사신 주지번 일행을 맞이했다. 종사관은 중국 사신이 조선 땅에 발 디딜 때부터 이들을 수행하며 접대하는 직책. 단순히 향응만 베푸는 것이 아니라 문장으로 나라의 자존심을 세우는 역할도 했다. 1652년 중국에서 간행된 <열조시집>에 이달(36수), 옥봉(11수), 허균(10수), 허봉(4수) 등 조선 시인들의 시가 실린 것은 그 결과물일 것이다. 이달은 허균의 스승이고 허봉은 허균의 형이다. 옥봉은 허균이 제 누이 허난설헌과 함께 당시 최고의 여류시인으로 꼽았던 인물이다.

달빛에 바랜 옥봉의 신화는 더 있다. 남도소리 하면 ‘육자배기’요 서도소리 하면 ‘수심가’라 했다. 80여 소절로 이루어진 수심가를 여는 사설은 이렇다. “약사몽혼(若使夢魂)으로 행유적(行有跡)이면, 문전석로(門前石路)가 반성사(半成沙)로다, 생각을 허니 님의 화용이 그리워 나 어이할까.” ‘꿈속 내 혼이 자취를 남겼다면, 님의 집 앞 돌길은 이미 모래가 되었을 것이오’라는 뜻이다. 옥봉의 ‘자술’(自述, 내 마음을 술회함) 또는 ‘몽혼’(夢魂)의 전구와 결구다. 기구와 승구는 이렇다. “묻노니, 임께서는 요즘 어찌 지내시나요, 사창엔 달빛이 가득한데 이내 가슴엔 한만 가득합니다.” 현실에선 갈 수 없는 그곳을 꿈속에서 얼마나 오갔으면 길에 깔린 돌이 모래가 되었을까. ‘수심가’엔 옥봉의 시 또 한 편이 스며 있다. “님 떠날 내일 밤이야 짧고 짧아도, 님과 함께하는 오늘 밤은 길고 길었으면. 닭의 홰치는 소리 새벽을 재촉하니, 천 가닥 눈물 두 눈에서 흐르네.”(‘별한’, 別恨) 옥봉은 조선 왕실의 자손인 자운 이봉의 서녀로, 이봉이 옥천 군수를 지낼 때 태어났다. 비록 첩의 자식이었지만, 어려서부터 그는 자존심이 강했다. 길쌈, 바느질 등 가사에는 관심 없이, 글공부와 시 짓기에 열중했다. 10대의 옥봉은 이미 인근에 잘 알려진 여류시인이었다.

서녀인 그는 서얼금고법에 따라 양반가에 정실로 시집갈 수 없었다. ‘가봤자 첩인데…’, 그는 제 마음에 드는 사람을 짝으로 삼으리라 각오했다. 마침 그의 눈에 한 남자가 들어왔다. 운강 조원. 이조판서를 지낸 신암 이준민의 사위였다. 부친은 그 뜻을 알고, 조원을 찾아가 사정을 했다. 조원은 거절했다. 이봉은 포기하지 않았다. 이번엔 그의 장인에게 사정했다. 빼어난 시문과 아름다운 자태에 감복한 이준민은 사위를 설득했다. 조원이 진사시험에 장원한 1564년 옥봉은 그의 첩이 되었다.

짝을 맺는 건 힘들었지만, 버림당하는 건 한순간이었다. 1589년부터 1592년 사이의 일이었다. 조씨 집안의 먼 친척으로 선산을 지키던 이가 소도둑으로 몰려 잡혀갔다. 옥봉은 그 아내의 간청에 못 이겨 글 한 편을 써 줬다. 이 호소문을 본 형조의 당상관들은 문장에 감탄하며 피의자를 풀어주도록 했다. 이 소식을 들은 조원은 불같이 화를 냈다. “어찌하여 소백정의 아내에게 그런 글을 써 주어, 남들의 귀와 눈을 번거롭게 하는가? 이것은 크게 몹쓸 짓이니 집에서 나가라.”

당쟁의 와중에 빌미가 잡혀 출셋길이 막힐까 걱정했던 것이다. 당시 조정은 김효원과 심의겸을 우두머리로 한 동서 붕당으로 갈라져 있었다. 그는 이조좌랑 시절 서인의 총대를 메고 심충겸(심의겸의 동생)을 동인 김효원 후임으로 이조정랑에 추천했다가 동인의 지탄을 받아 괴산군수로 좌천된 바 있었다.

그렇다고 사대부가 향리의 토색질에 희생당한 산지기의 억울함을 모른 척하는 건 도리가 아니었다. 더군다나 문장가를 자처하는 자임에랴…. 옥봉의 호소문은 과연 명문이었다. “세숫대야로 거울을 삼고/ 물을 기름 삼아 머리를 빗질한 뒤 쓰옵니다/ 신첩이 직녀가 아닐진대/ 어찌 낭군이 견우(소를 훔친 사람이라는 은유)가 되리이까.”

일각에선 옥봉이 첩이 되는 조건으로 절필을 약속했으며, 이 약속을 어긴 것이 소박의 이유였다고 주장한다. 하지만 조원은 함께 살면서 옥봉의 문장에 크게 기댔다. 어느 날 한 선비가 책력 한 부를 부탁하는 서신을 보내왔다. 조원은 고민하다가 옥봉에게 답장을 부탁했다. “어찌 남산의 스님에게 빗을 빌려 달라 하지 않으십니까.”

조원이 삼척부사 시절 쓴 옥봉의 ‘추사’(秋思)는 외직으로 전전하던 남편 구명용이었다. “서리 내려 나무에 진주가 달렸으니, 성안엔 벌써 가을이 가득하겠네, 마음은 임금 곁에 있지만, 몸은 바닷가 끝에서 일에 매였네….” 조원의 부탁으로 함경병마절도사 신립에게 보낸 것도 있다. “…북소리 울리자 쇠피리 함께 울고, 달이 창해에 잠기니 어룡도 춤을 추네.”(증병사)

1589년 조원은 성주부사에서 한양으로 올라오던 중 상주 관아에서 하루 묵었다. 친구인 윤국형 상주목사가 술자리를 베풀자, 조원은 옥봉에게 시 한 수 지어 답례해 줄 것을 요청했다. 옥봉은 즉석에서 시를 읊고, 조원이 받아 적었다. 윤국형은 그때 그 모습을 이렇게 그렸다. “목소리가 맑고 처절해서 이 세상 사람 같지 않았다.”(<문소만록>)

그로부터 얼마 지나지 않아 애오라지 제 출세만 생각하던 조원은 옥봉을 버렸다. “문명은 있었지만, 국량과 식견이 좁아 사류의 신망을 얻지 못했다.” 조원에 대한 일부의 평가였다. 그는 권력 주변을 서성이다가 임진왜란 중인 1595년 죽었다.

조원은 옥봉의 흔적을 남기지 않았다. 다만 고손자 조정만이 1704년 부친의 명을 받아 고조부터 조부까지 3대의 문집 <가림세고>를 엮으면서 부록에 ‘옥봉집’을 실었다. 중국의 <열조시집>에도 올라 있으니 그제야 옥봉 시를 가문의 자랑으로 삼으려 했던가 보다. 말미엔 이런 반성적 평가가 붙어 있다. “그 삶은 불행했으나, 그 죽음은 불후하였다.”

옥봉은 소박당한 뒤에도 애걸복걸하지 않았다. 조원에게 보낸 두 편의 시 가운데 하나인 ‘만여증랑’은 이런 투다. “…기다리다 여윈 얼굴, 님에게 보이기 민망해, 매화 핀 창가에 앉아 반달눈썹 그리네.” 정한은 쌓여 병이 되었지만, 그저 속으로 삭였다. “이불 속에서 흘린 눈물, 얼음장 밑 흐르는 물 같아, 밤낮 이불을 적신들, 그 누가 알겠습니까.”(‘규정’, 閨情) 속좁은 남자가 어찌 ‘얼음장 밑을 흐르는 물’ 소리를 들을 수 있을까.

옥봉의 시가 정한에만 매여 있는 건 아니었다. 허균은 시평집 <학산초담>에서 옥봉의 시를 두고 “맑고 굳세어 지분(화장)의 태가 전혀 없다”고 극찬했다. 특히 그는 ‘비’와 ‘영월도중’을 높이 평가했다. “흩어지는 구름 사이로, 햇살 쏟아지니, 은빛 대나무 하늘 가득, 강을 가로질러 흐르네.”(‘비’)

조선 말 최고의 문장가인 신흠은 <청창연담>에서 단 열 자에 불과한 ‘죽서루’를 조선 최고의 시로 꼽았다. ‘강물에 노니는 갈매기의 꿈은 드넓고(江涵鷗夢闊), 하늘 멀리 나는 기러기의 수심은 아득하구나(天入雁愁長)’ “고금의 시인 가운데 이렇게 표현한 자가 아직 없었다.”

옥봉, 그의 시혼은 갈매기 꿈처럼 드넓었으나, 가부장 사회에서 그가 가야 할 길은 기러기의 북행처럼 멀고 고단했다.

곽병찬 대기자 chankb@hani.co.kr

조선 말 최고의 문장가인 신흠은 <청창연담>에서 단 열 자에 불과한 ‘죽서루’를 조선 최고의 시로 꼽았다. ‘강물에 노니는 갈매기의 꿈은 드넓고(江涵鷗夢闊), 하늘 멀리 나는 기러기의 수심은 아득하구나(天入雁愁長)’ “고금의 시인 가운데 이렇게 표현한 자가 아직 없었다.”

옥봉, 그의 시혼은 갈매기 꿈처럼 드넓었으나, 가부장 사회에서 그가 가야 할 길은 기러기의 북행처럼 멀고 고단했다.

곽병찬 대기자 chankb@hani.co.kr

일러스트 이림니키

곽병찬 대기자