|

‘자연학’과 ‘산해경’의 황당한 이야기 왜 닮았나

| |

|

고전 오디세이 40 플리니우스가 ‘자연학’에 소개한 에피소드

<자연학>은 천문, 지리, 각종 동식물 등 정보를 체계적으로 집대성한 백과사전이다. 중앙아시아 혹은 중국의 서쪽 지방에서 수집된 이야기를 담은 <자연학>과 동양 신화집 <산해경>의 유사함은 결코 우연이 아니다.

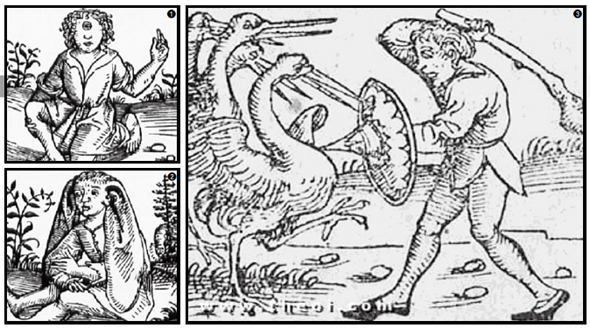

1493년, 독일에서 출판된 <뉘른베르크 연대기>를 소개하겠다. 지은이는 하르트만 셰델이다. 소개의 이유는 이 책에 실린 진기한 그림들 때문이다.

이 그림들을 처음 보게 된 것은 최근에 출판된 <문명 안으로>(한길사)라는 책 덕분이다. 이 그림을 소개한 이는 안성찬 선생이다. 그는 이 그림을 서양인들에게 나타나는 문명과 야만의 구분과 서양의 인종주의의 기원을 설명하는 자료로 제시한다. 그의 문제 의식에 대해서는 내 생각도 크게 다르지 않다. 이 그림이 문명과 야만의 구분과 인종주의의 확산과 관련해서 특히 서양 근세에 많이 활용된 것도 사실이기에. 이 문제에 대해서는 아마도 위의 책을 소개하는 것으로 충분할 것이다. 내가 이 그림에 대해 관심을 갖게 된 이유는 실은 이렇다. 하지만 이해를 돕기 위해 이 그림들의 원래 출처를 밝히는 것이 순서일 것이다. 그러니까, 그림들 사이에 적힌 글에 따르면, 이 그림들은 로마의 제정 초기의 자연학자였던 대(大) 플리니우스(23~79)가 지은 <자연학> 제7권에 소개된 이야기를 바탕으로 그린 것들이다. <자연학>은 모두 37권으로 구성된 방대한 저술이다. 천문, 지리, 인종에 대한 정보와 개별 지역에 사는 각종 동물들, 각종 식물들, 각종 광물들에 대한 정보를 체계적으로 집대성한 백과사전이다. 당시 로마의 힘이 미치는 경계 안에 있는 지역들의 산물과 종족에 대한 정보를 총망라한 작품이라는 점에서 요즘 유행하는 지역학의 효시에 해당한다. 물론 작품 구성은 매우 체계적이고 학술적이다. 하지만 황당무계한 이야기로 가득 찬 작품이기도 하다. 그 증거가 바로 <뉘른베르크 연대기>에 소개된 그림들이다. 지면 관계상, 눈길을 끄는 그림 세 개 정도만 살피겠다.

그림 1의 외눈 종족부터 이야기하자. 외눈박이 신화는 호메로스의 <오디세이아>에 나온다. 해서 서양인은 물론 우리의 귀에도 익숙한 이야기이다. 플리니우스의 보고는 이렇다.

“아리마스푸스 종족이 이곳(아마도 코카서스 산)에 산다. 이 종족은 이마 한가운데에 눈이 하나밖에 없다.”(<자연학> 제7권 10장) 플리니우스는, 외눈박이가 사는 지역이 중앙아시아에 있는 어느 지역이라고 전한다. 어쩌면, 오디세우스가 방문한 폴리페무스의 동굴이 코카서스 산맥의 어느 산중이었을지도 모르겠다. 물론, 이 보고가 황당한 소리로 들릴 수도 있다. 그런데 이보다 더 황당한 이야기가 있다. 각설하고, 외눈박이 이야기가 실은 동양의 신화집인 <산해경>에서도 발견된다. “일목국(一目國) 사람은 얼굴 가운데에 눈이 하나 달려 있다.”(<산해경>)

“눈이 하나”라는 언명밖에 없어 조금 아쉽다. 하지만 뭔가 연관은 있어 보인다. 물론, 우연일 수도 있다. 그렇다면, 그림 2로 가자. 플리니우스의 보고다. “판오이티우스 종족은 아주 큰 귀를 가지고 있다. 귀로 온몸을 감쌀 정도로 크다. 귀가 없다면, 벌거벗고 있어야 한다.”(<자연학> 제4권 93장)

이와 비슷한 이야기가 <산해경>에서도 발견된다. “섭이국 사람의 귀는 너무 커서 보통 때는 두 손으로 귀 끝을 받치고 있어야 한다. 잘 때는 한쪽 귀를 요 삼아 깔고, 다른 쪽 귀를 이불 삼아 잔다.”(<산해경>) 이쯤 되면, <자연학>과 <산해경>의 비교-검증을 심각하게 고려해야 할지도 모르겠다. 물론, 황당한 소리라고 일축할 독자도 있을 것이다. 좋다. 그러면, 그림 3으로 가자. 다시, 플리니우스의 보고다. “트리스피타무스(세 뼘) 종족이 산다. (중략) 키가 세 뼘 크기를 결코 넘지 않은 이 종족은 살기에 아주 좋은 풍토에서 산다. (중략) 계절은 언제나 봄이다. (중략) 봄이 되면 전 종족이 활과 화살로 무장하며 흰 양과 암염소를 타고 대오를 갖추어 바다로 내려와서, 새의 알들과 어린 새끼들을 먹어 치워 버린다. (중략) 장차 있게 될 두루미 떼의 공격을 막아낼 수가 없기 때문이다.”(<자연학> 제7장 26장)

같은 이야기가 <산해경>에서도 발견된다. “소인국 사람은 키가 7~8치밖에 되지 않지만, (중략) 이 사람들은 해곡(海鵠)이라는 새만 무서워한다. 왜냐하면 해곡은 이유를 불문하고 그들을 삼켜버리기 때문이다.”(<산해경>, 180쪽)

사정이 이와 같다. 그렇다면, 도대체 <자연학>과 <산해경>에서 발견되는 저 유사함은 어떻게 해명해야 할까? 이에 대해서 적어도 한 가지 사실은 분명하게 답할 수 있다. 이 유사함이 결코 우연적인 것이 아니라는 것. 왜냐하면 플리니우스의 보고 자체가 원래 중앙아시아 혹은 중국의 서쪽 지방에서 수집된 이야기이기 때문이다. 사연인즉, 알렉산드로스가 동방 원정을 나섰을 때의 일이다. 그는 안전한 원정과 정복 전쟁을 수월하게 치르기 위해 항상 의사와 생물학자와 지리학자와 같은 학자들을 데리고 다녔다. 이들 학자들이 수행한 임무는 대개는 정복할 지역의 지리와 종족의 특성을 미리 탐색하는 일이었다. 알렉산드로스 군대가 오늘날 아프가니스탄 지역에 도착한 시기는 기원전 330년 무렵인데, 마찬가지로 일군의 학자들이 먼저 히말라야 산맥은 물론 인근의 신장 지역과 내몽골 지역 일대를 미리 수색하고 탐사하였다. 이 시기에 이 임무를 수행한 학자가 바로 메게스테네스와 바이톤이었다. 플리니우스 자신이 밝히고 있듯이, 결론적으로 <자연학>이 전하는 이야기들은 알렉산드로스의 동방 원정 시기에 수집되고 정리된 것이었다. 그 전거는 아래와 같다.

식인(食人)을 하는 스키티아인들이 사는 곳 너머에는 이마부스(오늘날 히말라야 산맥) 산의 어느 계곡에는 아바리몬이라 불리는 종족이 산다. 이 종족은 숲에서 생활하는데, 그들의 발은 다리 뒤로 향해 있다. 하지만 믿을 수 없는 속도로 빨리 달리며, 야수들과 함께 이곳저곳을 뛰어다닌다. 알렉산드로스 대왕의 원정을 돕기 위해 길을 미리 수색하는 임무를 수행한 바이톤은 이들에 대해서 이렇게 전한다. (<자연학> 제7권 11장) 인용은 발이 다리 뒤로 향한 종족이 살았던 지역을 히말라야 산맥이라 전한다. 이는 마찬가지로 <산해경>에서도 나온다. “효양국 백성은 사람처럼 생겼지만, (중략) 발이 거꾸로 붙어 있다.”(<산해경>)

물론, 한 걸음 물러나 황당한 이야기의 경우야 믿거나 말거나 한 것이라 치더라도, 그 기원이 중앙아시아 혹은 현대 중국의 서쪽 지방으로 추정되는 많은 식물과 동물 그리고 광물이 지역 구분에 따라 체계적으로 소개되어 있는, 그러니까 제한적이지만 나름 체계적으로 동양을 서양에 소개한 책이 바로 <자연학>이기 때문이다. 이런 의미에서, <자연학> 텍스트 자체가 어쩌면 “미지의 대륙(terra incognita)”일 것이다. 안재원/ 서울대 인문학연구원 HK연구교수 | ||||||||||||||||||||

'기사 및 퍼온 글' 카테고리의 다른 글

| "화날 때 참고, 착한 길 애쓰는... 그게 행복의 길" - 청전 스님 (0) | 2011.09.26 |

|---|---|

| ‘국민주의’에 갇히지 않고 일본 바라보기 (0) | 2011.09.24 |

| 서구의 틀을 벗어나 세계를 보다 / 천광싱 (0) | 2011.09.03 |

| 고전 오디세이 - 아킬레우스는 왜 노여움이 달콤하다 했나? (0) | 2011.09.03 |

| 23년간 아들을 쇠사슬로 묶어 키운 사연? (0) | 2011.08.26 |