등록 : 2014.09.30 19:34 수정 : 2014.09.30 19:34

|

|

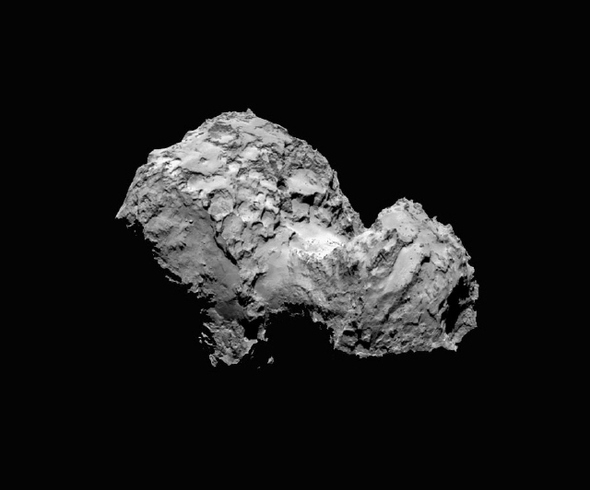

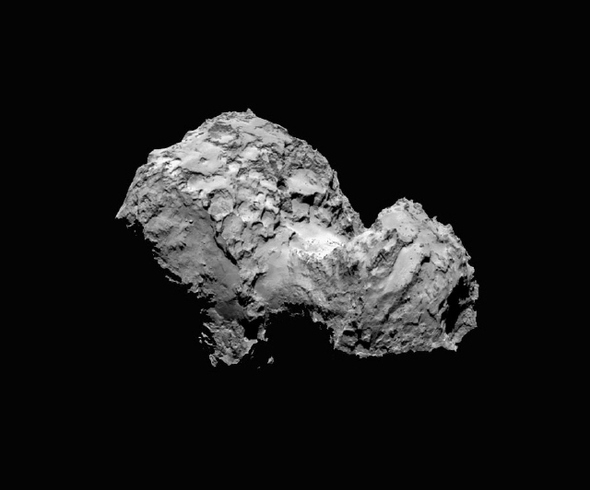

‘67P/추류모프-게라시멘코’ 혜성의 모습. 울퉁불퉁한 모양이 오리의 머리와 몸통을 닮았다 하여 한때 ‘오리 혜성’으로도 불렸다. 유럽우주국(ESA) 제공 |

[사이언스 온] 태양과 지구는 왜 둥글까

화살처럼 날아간다 하여 ‘살별’이라고도 불린 혜성은 독특하게 긴 꼬리를 남기며 날아가는 천체이다. 태양에 가까이 날 때 혜성의 중심핵 표면에서 증발한 기체와 먼지가 태양풍에 밀려 날아가는 혜성의 뒤쪽에 꼬리를 남긴다. 그런 혜성은 45억년 전 태양계와 지구의 초기 역사를 밝히는 데에도 중요한 구실을 한다. 지구 행성에 물이 풍부한 것은 주로 얼음덩어리인 혜성이 초기 지구에 충돌해 물을 제공했기 때문이라는 학설도 있고, 유기분자를 지닌 혜성이 지구에 생명의 씨앗을 주었을 것이라는 학설도 꾸준히 제기되기 때문이다.

이런 수수께끼를 풀 단서들이 인류 최초의 혜성 착륙선에서 날아올 전망이다. 2004년 발사된 유럽우주국(ESA)의 혜성 탐사선 ‘로제타’가 10년 만에 목적지인 혜성 ‘67P/추류모프-게라시멘코’(이하 67P)에 접근해 11월엔 혜성 표면에 착륙선 ‘파일리’를 내려보낸다. 착륙선은 혜성 표면에서 여러 과학 조사 활동을 벌인다.

중력은 천체 중심을 향하는 힘

덩치가 클수록 중력도 커지니

거대 행성들은 모두 둥글둥글

물질 무르면 더 쉽게 둥글둥글

산도 무한정 높게 솟을 순 없어

11월 탐사선 착륙하는 혜성 67P

오리처럼 생긴 건 중력 작기 때문

제멋대로 울퉁불퉁 갖가지 작은 천체들

그런데 또한 흥미로운 점은 이 혜성의 모양이다. 로제타 탐사선이 8월에 보내온 사진을 보면, 최대 길이가 5㎞ 정도인 이 작은 천체는 둥근 공 모양과 거리가 먼 울퉁불퉁한 모양을 하고 있다. 사실 이 혜성뿐 아니라 수십㎞ 길이의 소행성들도 둥근 공과는 다른 모양을 한다는 것은 이미 잘 알려졌다. 태양과 행성, 달은 둥근데, 혜성이나 소행성은 울퉁불퉁 제멋대로인 이유는 뭘까?

유력한 태양계 형성 이론에 의하면, 태양계는 기체와 먼지구름에서 비롯했다. 그 중심에선 수소와 헬륨이 주성분인 태양이 만들어졌다. 주변에선 먼지가 모여 덩어리를 이루고, 덩어리들이 뭉쳐 점점 더 커지는 과정을 거치며 크고 작은 여러 천체들이 형성됐다. 이렇게 만들어진 초기 천체는 울퉁불퉁한 모양에서 출발했을 것이다. 이런 천체가 어떤 조건에서 둥근 공 모양이 됐을까.

|

|

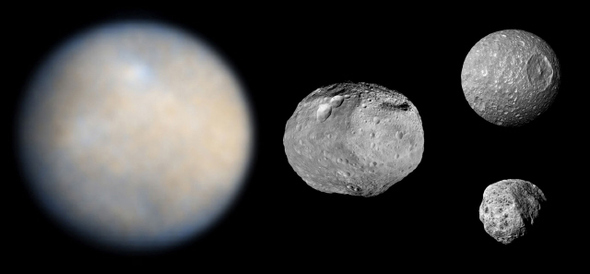

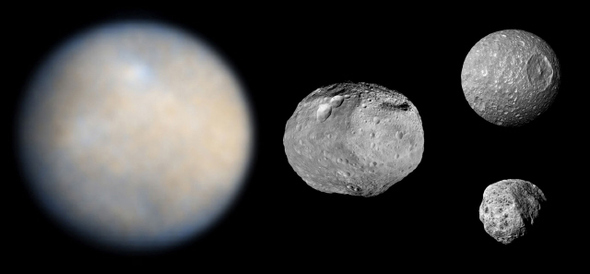

왼쪽부터 태양계의 왜행성 케레스(세레스), 소행성 베스타, 그리고 토성의 위성인 미마스(위)와 히페리온(아래). 미국항공우주국(NASA) 제공 |

2006년 국제천문연맹(IAU) 총회는 명왕성을 행성의 목록에서 제외하고, 비슷한 크기인 케레스(세레스)·에리스와 함께 새로운 분류인 왜행성에 포함하는 결정을 내렸다. 이때 새로 확립된 행성과 왜행성의 정의가 눈길을 끈다. 여기에는 “질량이 충분히 커서 자체 중력으로 둥근 모양을 하고 있어야 한다”는 공통 조건이 담겼는데, 이는 질량이 충분히 크면 둥근 모양이 되고, 그렇지 않으면 둥근 모양이 되지 않는다는 중력과 모양의 관계를 잘 보여준다.

중력 때문에 물체는 낮은 곳으로 떨어진다. 중력이 천체 중심을 향하는 힘임을 고려하면, 이는 천체 중심에서 먼 곳에 있는 물체가 중심에서 가까운 곳으로 옮아감을 의미한다. 만약 표면의 높이가 모두 같다면, 더 이상 중력에 의해 물체나 물질이 움직이지 않는 안정적인 모양이 된다. 천체 중심에서 표면까지 그 거리가 모두 일정한 공 모양이 이런 경우다.

중력 약한 화성엔 에베레스트 2.5배 산

공 모양에서 벗어나면 천체 내부에서는 중력의 균형이 깨진다. 쉽게 모양을 바꿀 수 있는 유동체인 기체와 액체로 만들어진 태양과 목성류 행성은, 이런 경우에 내부 물질이 이동해 내부 중력의 균형을 이루면서 결국에 공 모양으로 변한다. 물이 든 유(U)자 형 유리관의 한쪽에 물을 더 부으면 관 밑부분으로 물이 이동해 양쪽 물 높이가 같아지는 것과 같은 이치다.

그런데 지구나 화성은 주요한 내부 물질이 단단한 암석인데도 어떻게 둥근 공 모양을 이루었을까? 지구의 예를 보자. 지구의 중력은 공기를 끌어당겨 수십㎞ 두께의 대기권 공기는 해수면을 누르는데, 그 평균 압력이 1기압이다. 대략 1㎏의 물체가 지구 중력에 의해 손톱 넓이 정도의 표면을 누르는 압력의 크기다(물론 우리는 이런 공기 압력에 잘 적응해 살아간다).

지구 중력은 물도 끌어당긴다. 물속에서는 10m 깊이마다 압력이 약 1기압씩 커진다. 같은 부피의 물보다 더 무거운 암석으로 이뤄진 땅속에서는 압력이 더 빨리 커진다. 대륙 지각의 평균 질량밀도로 계산한 압력은 지하 3.8m마다 1기압씩 증가한다. 지하 3.8㎞의 땅속에서는 1000기압, 38㎞의 땅속에서는 무려 1만기압 정도의 압력을 받는다.

외부의 힘에 대항해 모양을 바꾸지 않고 버티는 정도를 그 물질의 ‘강도’라 한다. 그중에서 누르는 압력으로 측정한 강도를 ‘압축강도’라 부른다. 콘크리트는 수백 기압, 암석은 수십~수천 기압의 압력에 버티는 압축강도를 지닌다. 따라서 1000기압의 압력은 콘트리트 구조물을 부술 수 있는 압력이고, 1만기압의 압력은 강도가 매우 큰 암석 구조물도 부술 압력이다.

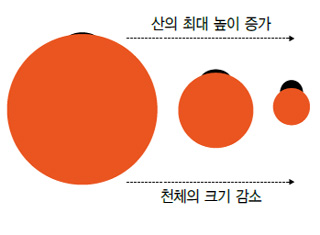

이 때문에 산도 무한정 높아질 수는 없는 한계를 지닌다. 지구에서 가장 높은 에베레스트산의 높이에도 이런 한계가 반영돼 있다. 한편 지구보다 중력이 약한 화성 표면에는 에베레스트산보다 2.5배 높은 올림푸스산이 존재한다.

긴 시간 걸쳐 유동체처럼 움직이는 고체

지구 내부엔 지하 수십㎞에서 2900㎞ 지점까지 ‘맨틀’이라 불리는 구조가 존재한다. 맨틀의 바닥 부분에서는 무려 140만기압의 압력을 받고 온도는 섭씨 4000도에 이른다. 이런 조건들로 인해 대부분 고체 상태인 맨틀도 기나긴 지질학적 시간에서 보면 마치 유동체처럼 움직인다. 여기에 더해, 맨틀 아래의 구조인 ‘외핵’은 유동체인 액체 상태다. 이 때문에 천체의 형성 과정에서 울퉁불퉁하게 모양이 변해도, 내부 물질이 오랜 시간에 걸쳐 유동체처럼 움직여 내부 중력이 균형을 이루는 공 모양으로 변해가는 것이다.

같은 암석 천체인데도 둥근 것이 있고 그렇지 않은 게 있다. 예컨대, 평균 지름 950㎞의 둥근 왜행성 ‘케레스’와 둥글지 않은 평균 길이 525㎞의 소행성 ‘베스타’가 그렇다. 밀도가 균일하다고 가정하고 계산한 중심부의 압력은 각각 1350기압과 1100기압 정도다. 이렇게 보면, 암석 천체가 둥글거나 그렇지 않은 모양을 형성하는 데 갈림길이 되는 내부 압력의 기준이 두 천체 사이에 있다고 볼 수 있다.

암석보다 무른 물질로 만들어진 천체는 더 작은 크기여도 둥근 공 모양이 될 수 있다. 주로 얼음으로 이뤄진 평균 지름 396㎞인 토성의 위성 ‘미마스’가 그 예로, 소행성 베스타보다 더 작은데도 더 둥근 편이다. 균일 밀도를 가정하면 미마스 중심부의 압력은 70기압 정도여서, 얼음이 암석보다 강도가 훨씬 작은 것도 알 수 있다.

하지만 길이가 수십㎞ 이하인 천체는 구성 물질의 종류와 상관없이 대부분 공 모양이 아니다. 중력에 의한 내부 압력이 물질 강도에 비해 너무나 작아 내부 물질이 이동하기가 어렵다. 한 예로 7000만년 전 지구에 충돌해 공룡을 멸종시킨 것으로 알려진 길이 10㎞의 암석 소행성은 중심부 내부 압력이 1기압에도 못 미쳤을 것이다. 이 정도의 압력은 소행성 모양을 둥글게 하기엔 턱없이 모자라, 아무리 천문학적인 시간이 흘러도 울퉁불퉁한 모양을 그대로 유지한다. 로제타가 알려준 혜성 67P의 독특한 모양도 이런 원리로 이해할 수 있다.

45억년 전 태양계가 형성되고서 남은 물질을 간직하고 있을, 태양계의 외곽에서 만들어지는 혜성은 태양계가 만들어질 때의 비밀을 품고서 긴 꼬리의 자태를 뽐내며 날아든다. 11월에 혜성 표면에 내려앉을 착륙선 파일리가 혜성의 수수께끼를 풀 어떤 단서를 지구에 보내올지 궁금하다.

윤복원 미국 조지아공대 연구원(물리학)

※과학웹진 사이언스온에 실린 글을 필자가 줄이고 다듬어 다시 썼습니다