|

|

주자학(성리학)의 기초를 닦은 중국 송나라 때 사상가 주희(1130~1200). 한동안 ‘실학은 성리학에 대한 비판과 반발에서 나왔다’는 풀이가 지배적이었지만, ‘탈중세·근대’ 등을 목표로 삼았던 그런 풀이 자체가 서구 중심주의에서 나왔다는 비판이 최근 활발히 제기되고 있다. |

|

다산학에 대한 주류적 해석은 다산의 학문과 사상을 ‘실학’ 개념으로 해석하여, 탈중세적 속성을 도출하는 것이다. 실학의 대척점에 성리학(주자학)이 배치되어 있다. 실학은 자신이 성리학으로부터 이탈하고 있음을 강조함으로써 존재 의의를 밝힌다. 하지만 실학은 존재했던 것이 아니다. 한국사 안에서 근대적 행로를 찾기 위해 20세기 한국 역사학이 구성한 것이다. 성리학(주자학)에 대한 비판적 사유, 혹은 그로부터 이탈하는 사유를 찾아 그것이 탈중세적 혹은 근대적 속성을 지닌다고 말하기 위해 고안한 것이 실학이다. 곧 내재적 근대를 주장하기 위한 것이 실학이란 말이다. 다산은 실학의 집대성자다. 따라서 이제까지 다산학 연구는 성리학(주자학)과의 차별성 혹은 상이점을 최대한 찾아내고 그것을 부조적으로 드러내어 ‘탈중세적’ 혹은 ‘근대적’인 것으로 해석하고자 하였다.

|

|

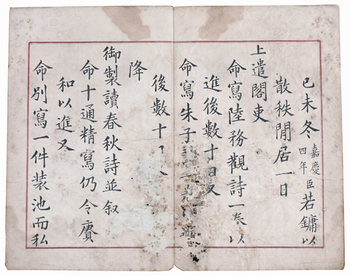

다산 탄생 250년을 기념해 서울 예술의전당 서예박물관에서 열리고 있는 ‘천명, 다산의 하늘’ 전시회에서 처음으로 공개된 <기미어명주시사진첩>. 다산이 주자의 시를 엄정한 해서로 필사하여 정조에게 바친 서첩이다. 예술의전당 서예박물관 제공 |

근대성 부각시킨 다산학 연구

“내부의 근대적 행로 찾기 위해

역사학계가 만든 해석의 산물”

널리 알려진 다산의 한시(예컨대 ‘애절양’(哀絶陽) 같은 작품)를 떠올려 보자. 그의 한시는 18세기 말~19세기 초 지배사족에 의해 생산물을 가차 없이 수탈당하여 생존의 끝에 내몰린 민(民)의 안쓰럽고 처절한 삶을 사실적으로 형상화하고 있다. 가위 유가적 리얼리즘의 최고봉이다. 다산의 민에 대한 인식은 유가의 애민의식에서 출발한다. 또 “임금을 사랑하고 나라를 근심하지 않은 것은 시가 아니”라는 그의 시의식은 유가의 문학관인 재도론(載道論)의 정직한 연장이다. 다산의 민에 대한 사유를 연장하면, 결국 합리적이고 양심적인 사족 지배체제에 닿는다. 그것이 <경세유표> <목민심서> <흠흠신서>의 내용이자 주제다. 다산은 현존 지배체제의 타락에 대해 <여유당전서> 전체에 걸쳐 맹렬히 비판하지만, 사족 지배 체제 자체에 대한 반성적 고찰은 없다. 사족이 지배계급으로 정치권력을 독점하고, 민이 지배 대상으로 놓이는 체제 자체에 대한 비판과 그것을 넘어설 어떤 상상력도 없다는 것이다. 결국 사족 지배체제로 회귀하는 다산의 사상을 과연 탈중세적이라고 말할 수 있을 것인가.

그가 가장 큰 정력을 기울였던, 다산학의 핵심인 경학을 보자. 다산은 경학에 대한 연구 역시 드러나게 혹은 암암리에 주자 경학과의 상이성을 찾기를 희망하였다. 하지만 다산의 경학은 주자학에 대한 반발·비판이 아니라, 고염무·모기령·염약거 같은 청대 초기 고증학자의 연구 결과에 대한 반응으로 시작된 것이다. 특히 다산은 모기령의 경학을 예민하게 의식했다. 모기령은 고증학적 방법을 원용해 주자의 경전 해석에 반박하는 것을 목표로 삼았다. 주자의 경전 해석이 엄밀한 증거에 의해 반박될 수 있다는 사실에 18세기 조선학계는 충격에 빠졌다. 주자학을 신봉하던 지식인들은 견딜 수가 없었다. 이 상황에서 희한한 저작이 끼어들었다. 염약거는 ‘상서고문소증’(尙書古文疏證)에서 엄밀한 문헌적 실증적 방법으로 유교의 정치 바이블 <서경>의 절반이 동진시대의 학자 매색이 날조한 가짜임을 반박의 여지 없이 밝혀냈다. 이 결과는 성리학에 치명적이었다. 주자는 매색이 만든 가짜 고문인 ‘대우모’(大禹謨)에 나오는, “인심유위, 도심유미, 유정유일, 윤집궐중”(人心惟危, 道心惟微, 惟精惟一, 允執厥中: 인심은 위태롭고 도심은 은미하니, 오직 정밀하고 한결같이 해야만 진실로 그 중을 잡을 것이다)이란 16자를 근거 삼아, 장대한 철학적 체계를 구축했다. 하지만 16자는 날조되었기에 원천적으로 의미 없는 문장이다. 그 위에 구축한 체계, 곧 주자 성리학이 붕괴되리라는 것은 누구나 짐작할 수 있는 일이다. 그런데 오로지 주자의 경학을 치열하게 공격했던 모기령은 ‘고문상서원사’(古文尙書寃詞)를 지어 염약거의 ‘상서고문소증’을 반박한다.

|

|

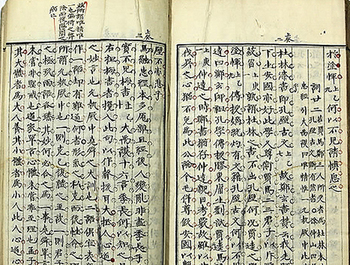

다산이 집안에 소장했던 자신의 작품 <매씨서평>의 판본(단국대 소장). 청대 고증학자들의 영향을 받았던 다산은 <매씨서평>을 통해 유교의 중요한 경전인 <서경>의 일부가 위작이라는 사실을 구체적인 고증을 통해 밝혔다. 그러나 다산은 그렇다고 해서 <서경>에 근거한 주자의 철학 자체를 부정할 순 없다며 주자학을 적극적으로 옹호했다. |

날조 알고도 ‘진리의 언술’ 옹호

체제에 근본적 비판 없던 그는

완전한 중세를 꿈꾼 성리학자

다산은 필생의 역작인 ‘매씨서평’(梅氏書評)에서 ‘고문상서원사’의 내용을 다시 반박했다. ‘매씨서평’에서 다산은 염약거의 학설이 옳다는 것을 거듭 확인하였다. 16자는 다시 날조된 문장이 되었다. 다산의 경학이 주자 경학을 비판하거나 따로 맞섰다면, 다산은 이 16자를 날조된 내용이라고 거듭 천명해야 할 것이었다. 하지만 그는 딴판이었다.

염약거의 책이 발표되었을 때 중국 학계에서는 16자가 날조문이라는 사실이 성리학을 근저에서 붕괴시킬 것이라는 우려가 있었다. 그런데 다산은 ‘매씨서평’에서 별도 논문을 써서 주자가 16자 위에 건축한 장대한 철학은 결코 부정될 수 없다는 결론을 이끌어내었다. 부정은커녕 주자가 16자를 근거로 삼아 ‘도통론’(사상의 정통계보를 강조한 이론)과 ‘인심도심론’(인간 마음을 욕망에 따른 인심과 천리에 따른 도심의 상호 작용으로 보는 이론)을 역설했던 ‘중용장구서’(中庸章句序)를 진리의 언술이라고 재차 역설하였다. 주자학을 극력 옹호했던 것이다. 물론 다산 경학에는 주자 학설을 비판하거나 부정하는 대목이 있다. 하지만 그것들은 주자학, 성리학 자체를 부정하기 위해서 출발한 것이 아니다. 그 상이함이 전면적으로 주자학을 부정할 수 있는 것도 아니다. 예컨대 윤휴와 박세당이 경전 해석에서 부분적으로 주자와 의견을 달리했지만, 여전히 성리학자(주자학자)였고 중세적 인간이었던 것을 떠올려 보라. 따라서 주자학과의 부분적 차이가 반주자학적·반성리학적인 것으로, 탈중세적·근대적인 것으로 해석될 수는 없다.

다산은 주자에 반기를 들지 않았고, 주자학을 부정하지 않았다. 요컨대 다산학은 주자학과 대립하는 구도로 짜여 있는 것이 아니다. 더욱이 주자학에 근거한 정치제도, 가부장적 친족구조, 윤리(충·효·열), 의례(관·혼·상·제), 일상적 행위의 매뉴얼 등 사족 지배 체제를 가능케 한 장치들에 대한 비판은 찾을 수 없다. 도리어 그것들은 다산의 연구로 좀더 엄밀해지는 느낌을 받는다.

|

|

강명관 부산대 교수(한문학) |

다산과 다산학은 탈중세 혹은 근대와 아무런 관련이 없다. 조선 후기사에서 탈중세를 모색하는 것, 근대를 찾는 태도 자체가 이미 서구사를 보편사로 하는 서구 중심주의에서 나온 것이다. 실로 민족사를 서구사로 해석하는 것이다. 다산학을 해독하는 탈중세와 근대란 코드는 실로 무의미하다. 그런 것 없이도 다산은 찬란한 별이고 다산학은 거대한 산맥이다.

강명관 부산대 교수(한문학)